O tsunami do Oceano Índico de 2004 é lembrado como uma das catástrofes naturais mais devastadoras da história, que não apenas causou uma perda imensa de vidas, mas também alterou para sempre a forma como o mundo se prepara para desastres naturais. Completa agora 20 anos, um período suficiente para refletir sobre os profundos impactos, tanto humanos quanto geográficos, deixados por essa tragédia.

Em 26 de dezembro de 2004, um gigantesco terremoto de magnitude 9,1 abalou o fundo do mar, cerca de 160 quilômetros a oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia, e gerou ondas gigantes que atravessaram o Oceano Índico, atingindo as costas de 14 países, com destaque para a Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia, Malásia, Bangladesh, e até mesmo a costa leste da África. A força do terremoto e do subsequente tsunami causou uma onda de destruição incomparável, com cerca de 227 mil mortos, e deixou mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas.

O epicentro do desastre e a sequência do evento

O terremoto foi de tal magnitude que suas repercussões se fizeram sentir em vários continentes, e foi um dos mais fortes já registrados na história da sismologia. A falha tectônica que gerou o tremor foi uma ruptura em uma região muito ativa do planeta, com o fenômeno conhecido como subducção, onde uma placa tectônica (a Indoaustraliana) se movia em direção a outra (a Eurasiática). Essa movimentação liberou uma quantidade imensa de energia, equivalente a milhares de bombas atômicas, e alterou a geografia subaquática da região de maneira permanente. A ilha de Simeulue, na Indonésia, por exemplo, foi deslocada vários metros para o leste, enquanto muitos recifes de corais foram trazidos à superfície.

O tsunami, em si, se originou de uma série de ondas que começaram pequenas no epicentro, mas aumentaram rapidamente de tamanho à medida que se aproximavam da costa. As ondas se moviam a cerca de 800 quilômetros por hora no oceano profundo, mas ao atingir águas rasas, a velocidade diminuiu e a altura das ondas aumentou consideravelmente. Onde as ondas chegaram, a destruição foi imediata e sem aviso prévio, já que a região não possuía sistemas de alerta de tsunamis. Em alguns lugares, as ondas chegaram com 10 a 30 metros de altura, devastando cidades costeiras e matando milhares de pessoas em poucos minutos.

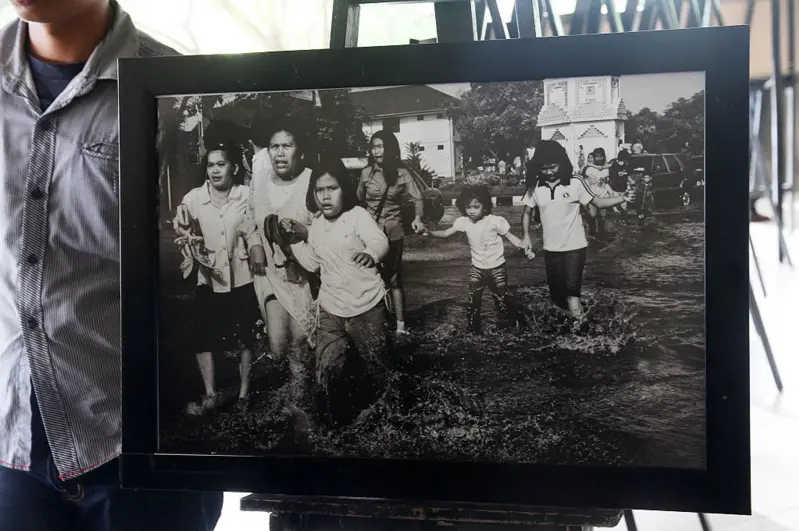

Exposição fotográfica sobre o Tsunami de 2004 durante o 11º aniversário em Banda Aceh, Indonésia

Histórias de sobrevivência e perda

Os relatos de sobreviventes do tsunami mostram o impacto psicológico profundo e o trauma vivido por aqueles que conseguiram escapar. Muitos, como Rina, uma menina de 4 anos de Aceh, perderam seus familiares em questão de minutos, sendo arrastados pela força das águas. Outros, como Marthunis, um menino de 7 anos que jogava futebol com amigos, ficaram desesperados ao verem o mar recuar e, minutos depois, serem atingidos por uma onda gigantesca que virou seu carro e os arrastou para o mar. Marthunis sobreviveu após boiar até a praia, agarrado a uma cadeira de escola, e relembrou o momento como um pesadelo.

As imagens de sobreviventes emergindo das águas ou sendo resgatados debaixo dos escombros marcaram o mundo. O socorro às vítimas foi desafiado pela falta de infraestrutura e pela grande escala do desastre. Muitos ficaram isolados em áreas remotas, e a tarefa de identificar os mortos e localizar os desaparecidos tornou-se um pesadelo logístico.

Pelo menos 227 mil pessoas perderam a vida, e 50 mil delas permanecem desaparecidas até hoje.

Impacto global e respostas humanitárias

A resposta internacional ao tsunami foi em grande parte coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que rapidamente mobilizou ajuda humanitária para as áreas afetadas. A ajuda internacional incluiu donativos financeiros, alimentos, água potável, medicamentos, abrigo e assistência psicológica para as vítimas. Diversas organizações não governamentais, como Oxfam, Save the Children e a Cruz Vermelha, também desempenharam um papel fundamental na operação de socorro.

O Brasil, por exemplo, enviou milhares de toneladas de alimentos e recursos, e outros países, como os Estados Unidos e o Japão, contribuíram com apoio financeiro e técnico. As promessas de ajuda ultrapassaram US$ 14 bilhões, embora a distribuição desse apoio tenha sido marcada por desafios, como a falta de coordenação entre as diversas organizações envolvidas e a complexidade de se chegar até algumas das regiões mais remotas.

Reconstrução e resiliência

A reconstrução das áreas afetadas foi um esforço monumental que exigiu não apenas recursos financeiros, mas também tempo e uma sólida estrutura de governança para reerguer as infraestruturas destruídas. A Indonésia foi uma das mais afetadas, particularmente a província de Aceh, onde mais de 129 mil pessoas morreram, e as imagens da destruição se espalharam rapidamente pelo mundo. No entanto, a recuperação de Aceh foi um símbolo de resiliência, com a construção de 250 mil novas casas, escolas, hospitais, e a recuperação de infraestruturas como portos e aeroportos. Em Banda Aceh, capital da província, a cidade foi completamente reconstruída com a ajuda internacional.

A Tailândia, um destino turístico popular, também foi duramente atingida, com resorts e praias destruídas, mas a recuperação foi visível poucos anos depois, com novos portos, sistemas de alerta e infraestrutura de turismo moderna. A ajuda internacional, somada ao esforço do governo tailandês e à solidariedade de outros países asiáticos, ajudaram a reconstruir a região rapidamente.

Na Tailândia, uma imagem de 27 de dezembro de 2004 mostra moradores caminhando pelos escombros ao longo da costa da praia de Patong.

Mudanças nos sistemas de alerta e preparação para desastres

Após o tsunami de 2004, houve um esforço global para melhorar os sistemas de alerta de tsunamis em várias regiões do mundo, especialmente no Oceano Índico. O Sistema de Alerta de Tsunamis do Oceano Índico foi criado em 2006, com a instalação de estações de detecção de terremotos e de ondas sísmicas, que podem alertar os países da região em poucos minutos após a detecção de um tremor subaquático. O sistema, operado pelo Centro de Alerta de Tsunamis, foi um dos legados mais importantes da tragédia, com dezenas de estações de monitoramento e redes de comunicação que permitem avisos rápidos à população.

A década seguinte ao tsunami também viu uma melhoria significativa na preparação para desastres naturais. Países como a Indonésia e a Tailândia investiram em treinamento para suas equipes de emergência, em infraestrutura para proteção costeira e em políticas públicas para reduzir o risco de desastres. A implementação de estratégias de prevenção e mitigação de riscos, como a construção de barreiras e reforço de sistemas de resposta rápida, tornou-se prioridade para muitos governos da região.

Uma equipe de resgate passa por lençóis brancos cobrindo os corpos das vítimas fatais do desastre de 2004.

Lições aprendidas e legado

O tsunami de 2004 deixou um legado profundo sobre a fragilidade humana diante da força imensurável da natureza, mas também sobre a importância da solidariedade internacional e da preparação para desastres. A tragédia mostrou a necessidade urgente de sistemas de alerta, de maior colaboração entre as nações e de políticas públicas eficazes para minimizar os danos em caso de desastres.

Em 31 de dezembro de 2004, o trabalho de limpeza de escombros continuava

Hoje, os 20 anos do tsunami são uma lembrança dolorosa, mas também um reflexo da resiliência das pessoas afetadas, que, com o apoio de organizações internacionais e esforços governamentais, reconstruíram suas vidas. A memória de mais de 226 mil vidas perdidas continua viva nas gerações que seguiram, e as lições deixadas pela tragédia continuam a ser aprendidas e aplicadas na luta contra desastres naturais no futuro.